« Retour sur image »

Premier chapitre de Vies mêlées de Manuela Sáenz et de Jonátas

Un matin, adossée à un acacia amarilla sur l’avenida Ecuador à Medellín, j’observais la statue équestre de Simón Bolívar. Sur les damiers orange du parc qui porte son nom, solitaire et figé dans le bronze et le marbre, le « libertador » se dressait comme la pièce ultime d’un jeu d’échecs. Et tout en me demandant où étaient passés tous les autres, les combattants, les combattantes, de l’armée des patriotes, je pensais qu’il devait être très incommode pour quelqu’un qui s’était battu au nom de la liberté d’être ainsi vissé sur un socle. Lui qui avait connu l’amertume de la trahison et du bannissement, n’aurait-il pas raillé cette « mise en gloire »? À ce moment, il m’a semblé voir un œil du libertador cligner et l’entendre murmurer: « Carajo! mira, flaquita, quelle ironie! ils ont recollé les morceaux de ma carcasse, remis des boucles sur ma tête! Une bien fière allure pour quelqu’un qui avait tellement rétréci à sa mort qu’il avait fallu commander un cercueil d’enfant! »

C’était l’époque où le réalisme magique finissait d’atteindre l’Europe sous une forme aussi immuable que le Bolívar équestre que je contemplais. Et il en fut du réalisme magique comme il en est des piédestaux, une fois bien boulonné à la littérature, il devint impossible de l’ébranler. À Cali, à Popayán, à Medellín, des amis colombiens m’avaient pourtant dit avec humour que la magie ce n’est pas très réaliste et que la réalité est loin d’être magique. La magie de la réalité, c’est dans leur amitié et dans leur extraordinaire capacité à ébranler le réel et à réinventer le temps que je la trouvais. Pour le reste, nous pouvions compter sur les malversations, les corruptions et les répressions du gouvernement pour rendre la réalité la moins magique possible. Pourtant, alors que le gouvernement de Misael Pastrana, élu avec un trucage des voix, commençait à détruire la réforme agraire à peine amorcée et que des mouvements de guérilla commençaient à se constituer dans tout le pays, à Cali, des manifestants brandissaient des fusils de carton et de bois, en dansant la cumbia, défiant la police et les miliciens, tous armés jusqu’aux dents.

Pour beaucoup d’entre nous, les humains du 21e siècle, avec la netflixation de l’Histoire, Medellín est la ville du cartel d’Escobar, Cali la ville du cartel des frères Rodríguez et Popayán, une belle ville touristique. Le tout étant instagramable et blogable. Mais en 1971, rien de tout cela n’existait encore, ni n’allait d’ailleurs jamais exister comme les séries le racontent. En 1971, dans chacune des villes où je suis arrivée, j’ai vu la police tirer sur les manifestants à balles réelles.

Et puisque de cette réalité, non plus magique mais déformée, il est toujours possible de faire un fondu enchaîné, je vais doucement glisser de cette vision équestre à un soir de 1971, lorsque, crasseuse et fatiguée, j’arrive, juchée sur un camion, aux abords de Medellín ou de Popayán ou peut-être est-ce Cali?

Je ne me souviens pas de l’arrivée. Jamais. Je me souviens du camion qui longeait le ravin et d’une ville au loin. Moche? Belle? Je ne me suis pas posé la question.

Je marche, j’écoute la ville. Des rues, des places se succèdent. J’écoute les bruits, les cris, les musiques. Ça siffle aussi et ça grince. Je ne sais pas où je vais dormir.

J’écoute les voix. Ce sont elles qui transmettent la vie immédiate. La vie dans la tessiture. J’écoute les voix. Comprendre vient après.

Qui suis-je? cela a-t-il une importance? un œil en chemin vers l’aveuglement? une oreille promise au silence? Moi, ça n’importe pas. Dans mon éthique, la voyageuse est anonyme, elle passe, elle saisit des images, des sons, elle file un coup de main, comme elle peut et si elle peut, avant de repartir. Elle laisse une adresse ailleurs et la trace de son amitié. Raconter un voyage? Pour ça, il faudrait des milliers d’instantanés, des kilomètres d’enregistrements. Ce que l’on peut raconter, c’est l’imaginaire du voyage. Ce qui se superpose au quotidien. S’imprime sur l’instant qui fuit, fuit et toujours fuit et que l’on poursuit en sachant qu’il nous rattrapera quand il voudra, des années plus tard. Et c’est exactement ce qui se passe, ici et maintenant, alors que j’écris dans la chaleur à la limite du supportable qui sévit depuis des semaines. Les tropiques viennent à nous. Ce n’est pas seulement le climat qui se déplace, mais voilà que les vieilles démocraties occidentales ne prennent même plus la peine de faire semblant d’être encore des démocraties. Elles se vendent et se roulent dans le mensonge avec la même arrogance que les républiques bananières qu’elles semblaient condamner la veille. Satellites rongés d’hypocrisie de l’empire du tweet et du fake.

Et dans cette fournaise qui pourrait demain devenir l’enfer tant promis par toutes les hautes instances, qui ne sont hautes que parce qu’elles occupent les étages supérieurs, alors que des milliers de kilomètres d’écrans et de mémoires artificielles convergent tous vers des versions téléchargeables à divers tarifs d’une apocalypse intraçable, inéquitable et éco-irresponsable, une simple mise à jour des images imprimées dans ma mémoire a suffi et ces minuscules gouttes de voyage, menacées de disparition par la canicule, mais lovées dans un lobe ou un autre, sont à nouveau à portée de voix et de regard.

J’observe donc un matin à Medellín, en 1971, la statue de Bolívar, l’une des nombreuses statues de Bolívar qui dans plusieurs continents se dressent sur les plazas de Armas et dans les parcs. Pourtant ce matin, il n’est plus seul, le grand général, un tourbillon de sable, un nuage coloré virevolte et s’enroule au marbre du socle. J’ai réveillé une âme. Je n’ai pourtant fait aucun bruit et c’est sans doute la raison. Elle sait que moi aussi je fais partie des invisibles et des errantes. Elle a maintenant rejoint le sommet de la statue, elle s’étire dans le ciel nuageux de l’Antioquia et je sais qui elle est. Après plus d’un siècle, elle est revenue.

Nous ne nous étions connues qu’au cours de brèves incursions dans le temps. J’avais trouvé sa première trace dans un récit entendu à Popayán, un jour tragique où les hommes et les femmes pleuraient les morts, les mortes, les disparus et disparues, après un affrontement meurtrier avec la police. Dans la pénombre de la pièce où nous étions réunis, l’une des compañeras a pris la parole et nous nous sommes resserrés autour d’elle. Elle suivait le fil de sa peine, elle remontait loin dans le temps, aux premières rébellions. Elle parlait d’eux, de nous et de la compagne de Bolívar, celle qui était alors presque oubliée. Ils l’ont reléguée dans l’ombre, disait-elle. La bouteille d’aguardiente faisait le tour et ses yeux, rougis par les gaz lacrymogènes et les larmes de sa tristesse, chaviraient. Elle disait: « Après tous ces siècles passés, après le combat des libérateurs, qu’est-ce qui a changé? Si nous avions une couronne d’Espagne à renvoyer à un roi nain, ou à un roi dévot, ou à un roi qui bave comme un crapaud, ce serait facile, hein, une belle couronne sertie de cailloux: tenez, mon roi, amusez-vous, semez des petits cailloux sur le chemin du retour, bon vent! Mais ils sont là, les exploiteurs, ils n’iront nulle part et nous, les femmes, comme Manuelita, nous n’existons toujours pas ou seulement dans l’ombre des nouveaux libertadores » … « Manuelita? quién es? » ai-je demandé… « Tu vois », m’a-t-elle dit, « tu sais qui est Bolívar, parce que même dans ta ville, dans ton quartier, à Paris, il a une avenue à son nom, mais elle, la Manuelita, tu n’en as même jamais entendu prononcer le nom… »

Manuela Sáenz. Un nom perdu dans la mémoire. Mais après ce récit, j’ai pensé à elle chaque fois qu’une femme a été occultée ou affublée d’un fatras de qualificatifs mensongers ou méprisants.

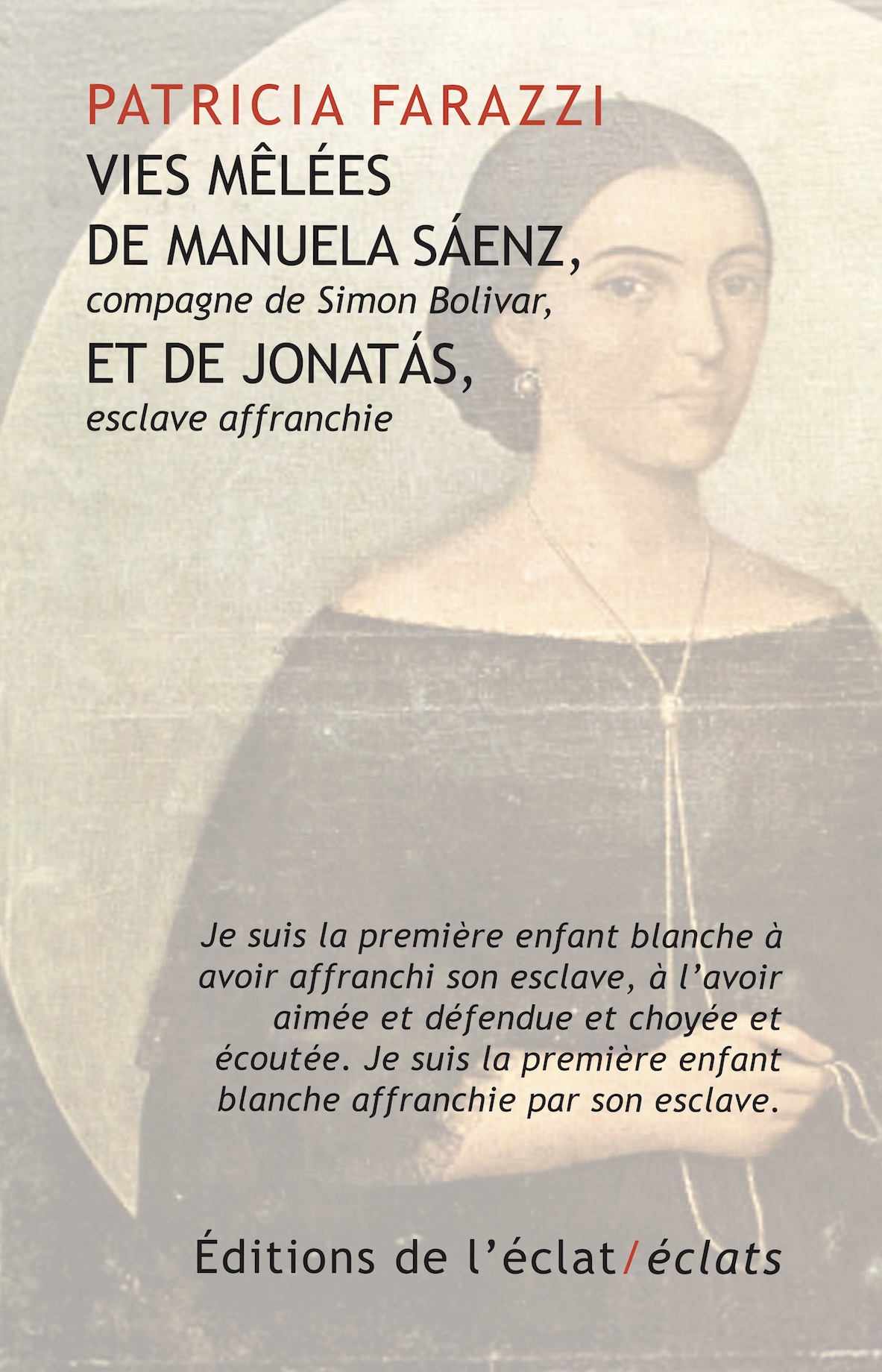

Dans le noir-et-blanc de mes rêves argentiques son souvenir se colorait. Des images se libéraient dans les nuances et les contours se précisaient. Ses silhouettes se décuplaient, elle dansait dans le liquide de la révélation. Manuelita comme une chanson, Manuelita et ses yeux noirs. Son regard perçant, au bord de la divination. Ses cheveux, un nuage de nuit. Sa peau, de la nacre emplissant son front et débordant sur ses pommettes. Un visage que l’on n’oublie pas. Un visage écrit avec les mots de la décision. Avec l’encre de l’histoire à petites lettres, de l’histoire lue entre les lignes des tricheurs et des filous. J’allais vers elle. Pour elle, je photographiais d’un regard la nuit sans étoiles, la nuit des disparues. Le papier des livres d’Histoire s’émiettait sous nos souffles. Sous les miasmes de cette Histoire, allions-nous découvrir l’envers? Notre monde? Notre multiplicité de mondes?

Toute une nuit, elle et moi, nous avons dansé, tournées vers le grand rideau du grand théâtre, dans l’immense cirque de nos mémoires. Et là, au moins, pas de faux-semblants, pas d’hypocrisie, pas de maquillage, ni de fanfreluches. Ou alors de la fanfreluche savamment calculée. Faite pour horrifier, pour déposer la vérité sur notre épaule. La vérité si nue et si offerte qu’elle ne sait plus quoi dévoiler encore, ni comment nous méduser et nous tordre sous le désir. N’avons-nous pas désiré la vérité de toute notre âme? Du moins ce que nous en ont laissé ceux qui décident des meilleurs morceaux de l’âme. Ces parts offertes au Dieu suprême, celui que Manuela a rejeté pour retrouver les dieux d’argile.

Nous étions sœurs alors. Qui est-elle maintenant? De cette apparence qu’elle avait empruntée, qu’est-il resté? Une fois passée la porte et repris pied dans son néant? Nous avons dansé, la musique nous emportait, ou bien c’étaient les murs et le sol qui tournaient sous nos pattes, car nous marchions partout, ailées et munies d’élytres, d’antennes et de palpes. J’avais aussi avec moi un appareil de cramponnage, mais je l’ai perdu et je ne m’en plains pas, ces choses-là sont souvent à double tranchant. Dans toutes nos mues permises, nous avons aussi fait des choses inavouables, avouons-le. Tant de miels gaspillés, de fleurs sauvagement butinées, de pollens dispersés dans le vent et l’oubli.

Les mots que nous avons dits seront perdus, les instants que nous avons vécus seront effacés.

L’histoire des femmes s’est longtemps écrite comme ça, dans les interstices de celle des hommes, dans le vide et le manque.

Si elle avait libéré d’autres possibles et si une voix en elle parlait un tout autre langage, le sien, cela a été étouffé pendant plus d’un siècle. De Manuelita Sáenz, il n’est longtemps resté que sa réputation sulfureuse, ses prouesses et déviations sexuelles, son caractère emporté, sa franchise gênante et surtout sa prétendue dévotion à Simón Bolívar, El libertador. Sa folie, aussi. La loca. L’amable loca del libertador. Mi adorable loca, « mon adorable folle », écrivait Bolívar à celle qui allait donner une moitié de sa vie à la libération d’un continent et l’autre à payer pour les erreurs des hommes dans un exil de misère et d’isolement. Car Manuela ne fera pas exception, et tout en reconnaissant son intelligence et sa culture, Bolívar verra aussi en elle la perle de son immense harem. Déjà, lorsqu’il la rencontre, il est prématurément vieilli. Il n’a que 40 ans, mais la maladie qui va mettre fin à 47 années de vie aventureuse et guerrière a commencé à le ronger. Elle a 25 ans et elle resplendit. Elle n’a peur de rien et dans le combat pour l’indépendance des colonies espagnoles, elle voit se réaliser à grands traits de batailles et de victoires, son incommensurable besoin de liberté.

« Je n’ai gré d’aucune richesse, [...]

tenant pour meilleur, dans mes vérités,

de consumer les vanités de la vie

que consumer la vie en vanités… »

avait écrit presque deux siècles plus tôt Juana Inés de la Cruz, autre révoltée, autre dévoratrice de livres et de connaissances, dont les mots étaient les familiers. Elle n’en avait pas d’autres. Elle n’avait jamais désiré autre chose que la connaissance. Même son Dieu était celui que l’on connaît par le verbe.

Comme Manuela, elle était bâtarde et fille d’une créole. Dans ce 17e siècle de la colonie espagnole mexicaine, pour se retrancher de la folie du monde, elle avait choisi le couvent. Alors que Manuelita fuyait sur les routes de la liberté, Juana s’enfermait dans sa bibliothèque. Pour toutes deux et pour toutes celles qui refusaient le carcan moral et l’ignorance, seule la mise à l’écart pouvait produire la liberté.

Libertà, va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta: « La liberté, il va au loin chercher, qui lui est si chère, comme sait celui qui, pour elle, la vie refuse » fait dire Dante à Virgile au vers I, 71 du Purgatoire de la Divine Comédie. Quelles étaient cette liberté et cette vie qui se défiaient? L’une exigeant le refus de l’autre?

L’archéologie de l’invisible des vies demande une patience infinie. Quelques traits se dessinent au détriment d’autres plus visibles qui s’avèrent n’être que des leurres. La médisance et la rumeur ont inventé un personnage qu’elles présentent au futur, qu’elles tiennent déjà prêt pour l’adaptation de la vérité. Quelque chose de bien empaqueté. Une réduction du tableau à l’esquisse. Elle, Manuelita, c’est en creusant avec un charbon ardent que l’on retrouve ses traces.